- 公開日:2025.07.02

- 更新日:2025.07.02

- #同種前科による立証

- #悪性格の立証

- #法的関連性

- #証拠能力

経験則と推認過程を極めよう!悪性格の立証、同種前科による立証について徹底解説

目次

この記事を読んで理解できること

- 基礎知識から問題の所在を把握しよう

- 最高裁の規範を正確に理解しよう

- 時間的場所的接着性から「顕著な特徴」を緩める

- 悪性格とも「顕著な特徴」とも異なる推認

- 犯罪性向による立証が例外的に許される場合

あなたは、

- 「顕著な特徴」のあてはめがよく分からない

- 毎回、~~は「顕著な特徴」ではないとあてはめするだけで、本当に答案になっているのか不安

- 理論は知っているが実際の論文式試験で何を書けばいいのか分からない

などとお悩みはありませんか?

同種前科による立証は、最高裁の規範は覚えたけれど、具体的な事案でどのようにあてはめればよいのか分からずに困っている人もいると思います。

結論からお伝えすると、最高裁の規範を形式的にあてはめるだけでは、論文式試験に対応することはできません。

同種前科からどのような事実をどのように推認できるのかという、経験則と推認過程を正しく理解することが重要です。

そこで、この記事では、

第1章で基礎知識を解説した上で、

第2章で最高裁の規範とそれだけでは対応できない理由を説明し、

第3章で時間的場所的接着性から「顕著な特徴」を緩める方法について、

第4章で悪性格とも「顕著な特徴」とも異なる推認について、

第5章で犯罪性向による合理的な推認について、

それぞれ解説します。

この記事を読んで、刑訴の事実認定で無双しましょう。

【初級】第1章 基礎知識から問題の所在を把握しよう

1-1 自然的関連性と法的関連性

初めに大前提として、「関連性」や「悪性格の立証」という概念について説明します。

まず、関連性は「自然的関連性」と「法的関連性」の2種類があります。

自然的関連性とは、証明対象となる事実について、必要最低限の証明力を有しているかの問題です。

自然的関連性が認められない典型例としては、占いや根拠のない噂などが挙げられます。

これに対し、法的関連性とは、証明力の評価を誤らせるおそれはないかという問題です。

法的関連性が認められない典型例としては、悪性格の立証が挙げられます。

つまり、無関係な事実から「被告人は悪い奴だ」ということを立証し、「悪い奴だから今回も犯人に違いない」と立証することは許されないということです。

1-2 悪性格の立証とは何か

悪性格の立証とは、「その人が特定の犯罪性向があること」(悪性格)を立証して、「今回も当該犯罪をやったのはその人である」という事実を推認するものです。

確かに、特定の犯罪性向があれば(悪性格)、当該犯罪事実をやったかもしれないということは全く根拠がない話ではないため、自然的関連性は否定されないでしょう。

しかし、「悪性格があるから当該犯罪を行ったのはその人だ」と推認することは合理的な推認過程ではないにもかかわらず、

一般的に、人は、その人の悪い性格をもって犯人と決めつける過剰評価をしがちです。

公正さが求められる裁判においては、かかる認定は許されないため、悪性格を基礎づける証拠(前科記録等)は、法律的関連性がなく証拠能力が否定されるのが原則です。

1-3 同種前科の立証とは何か

同種前科の立証とは、被告人がある罪で起訴された際に、被告人が以前に同種の罪を犯したことがあるという事実を、被告人が犯人であることなどの立証に利用することをいいます。

例えば、被告人が窃盗罪で起訴され、「自分はやってない!」と無罪を主張している場合に、被告人が以前に窃盗罪で処罰されたことを立証することで、「今回も被告人が盗んだに違いない」と認定するような場合です。

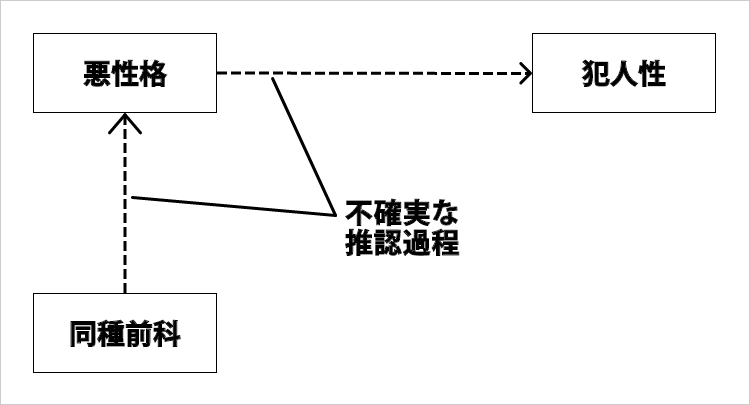

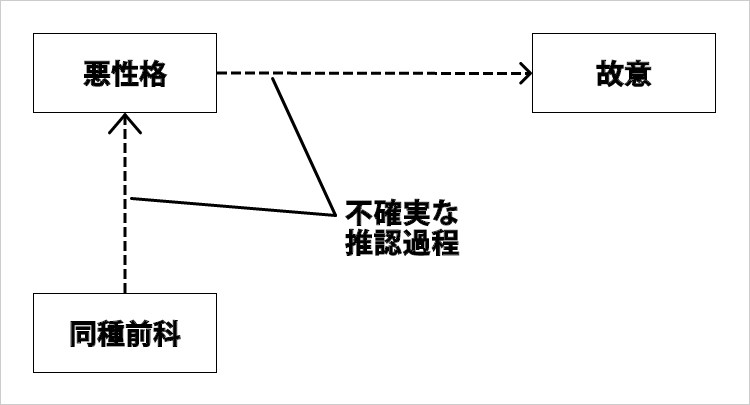

なぜ同種前科の立証が許されないかというと、

- 被告人には同種前科がある

↓

- 被告人は当該犯罪の犯罪性向(悪性格)を有する

↓

- 被告人が犯人である

という、二重に不確実な推認過程を経るからです。

この点について、予備校の論証では「二重の推認過程を経るから」と説明されることはありますが、明確に誤っています。

推認過程が合理的であれば、二重でも三重でも問題ありません。

問題なのは推認の回数ではなく、推認過程が不確実であることだと理解しましょう。

【初中級】第2章 最高裁の規範を正確に理解しよう

2-1 最高裁の規範

最高裁は、被告人の犯人性が争点となった事案において、以下のとおり判示しています。

- 最判平成24年9月7日 百選60

「前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されると解するべきである。本件のように、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであって、初めて証拠として採用できるものいうべきである。」

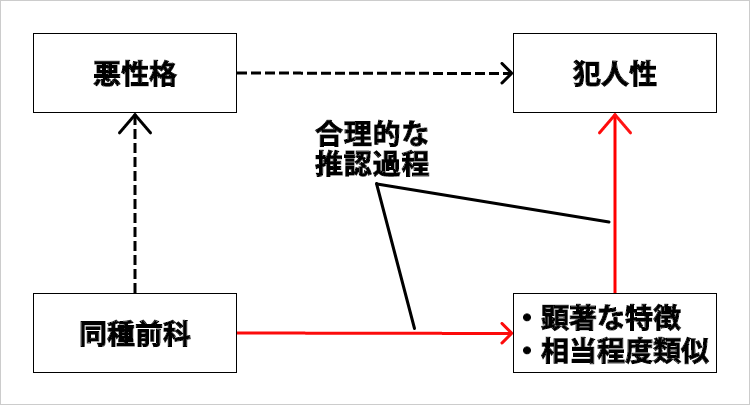

以上のとおり、最高裁は、

- 前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有すること

- それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似すること

という二つの条件を満たした場合にはじめて、

「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる」ことが許されると判示しています。

なぜこの二つが必要かというと、同種前科の態様が他の人は普通しないようなものであって、今回もその態様で犯罪が行われたのであれば、以前同じ態様の犯罪を犯した者こそが犯人であるという経験則が働くため、悪性格の立証を介在させることなく犯人性を推認できるからです。

2-2 「顕著な特徴」がない場合の推認ルート

多くの人は、ここまでで勉強を終わらせてしまいますが、実はこれだけでは論文式試験に対応することはできません。

なぜなら、実際の事案で同種前科に係る犯罪そのものが「顕著な特徴」を有することはほとんどないからです。

例えば、空き巣の事例でいえば、鍵の開け方、窓の割り方など、犯人によって一定の特徴はありますが、実務ではこれが一致するからといって、犯人性を認定することはありません。

最高裁がわざわざ「顕著な特徴」と「相当程度類似」を別の要件としていることからも明らかなように、犯行の態様が似ているだけでは不十分であり、他の人がやったとは考えにくいような特徴があることを立証しなければならないのです。

しかし現実では、ある態様の犯罪が行われたとして、それを行う人間は被告人くらいであり、他の人がやるとは考えにくい、というような場合はなかなかありません。

そうすると、同種前科の立証が認められることはほとんどないように思えます。

ここから先が、普通の予備校では教えてくれない非常に大事なポイントなので、何度も読んでください。

結論からお伝えすると、同種前科に係る犯罪そのものに「顕著な特徴」がない場合であっても、3つのルートから立証が認められる可能性があります。

- 時間的場所的接着性から「顕著な特徴」を緩める

- 悪性格とも「顕著な特徴」とも異なる推認

- 犯罪性向による合理的な推認

次章から、それぞれのルートについて詳しく解説します。

【中上級】第3章 時間的場所的接着性から「顕著な特徴」を緩める

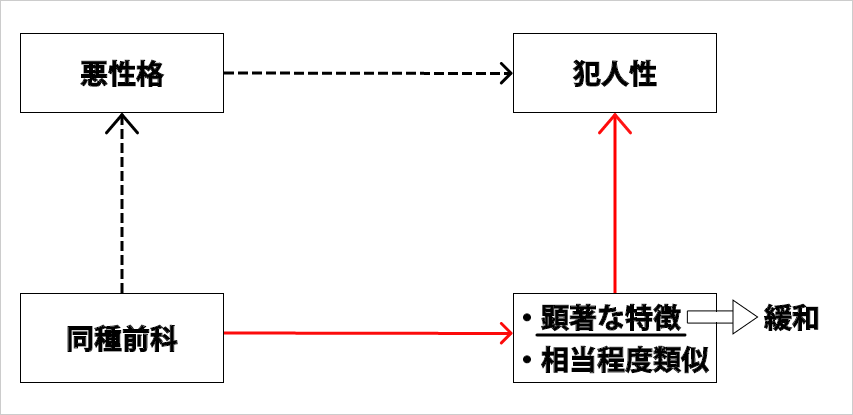

前述のとおり、実際の事案で同種前科に係る犯罪そのものが「顕著な特徴」を有することはほとんどありません。

しかし、犯罪自体が極めて特殊な手口でなかったとしても、複数の犯罪の時間的場所的接着性を考慮することによって、要求される「顕著な特徴」の程度を緩和するという方法があります。

一例として、静岡地判昭和40年4月22日を紹介します。

この事案では、複数犯によるすり事件が、同じ電車内で立て続けに発生し、2件目のすり未遂で現行犯逮捕された犯人が、「確かに2件目は自分がやったが、1件目はやっていない」と主張しました。

|

(事案) 1件目のすり

2件目のすり

|

以下のとおり、裁判所は、被告人が2件目のすり未遂の犯人であることを、1件目の犯人性の立証に用いることを認めました。

- 静岡地判昭和40年4月22日

「右第一の窃盗の事実は、判示第二の窃盗未遂の事実と時間的にも、場所的にも共に接着し、その犯行の方法と態様も同類であつて、両罪事実は互に密接かつ一連の関係にあるものと見られるから、そうであれば、判示第二の窃盗未遂の事実が証明された場合には、この事実は、判示第一の窃盗の事実との関係において、同事実の存在を必然的に推理する蓋然性があり、右窃盗の事実も被告人等の犯行であるとする関連性が認められるし、またそれは情況証拠として、高い証明価値があるものとして許容することができるのである。」

この事案は、すりの手口として特殊なものではなく、犯罪そのものが「顕著な特徴」を有するとは言い難いです。

しかし、同じ電車の中で、わずか30分の間隔で複数犯によるすりが行われた場合に、「偶然同じ電車に複数のすりグループが乗り合わせて、それぞれが犯罪を行った」ということは、合理的に考えればおそらくないでしょう。

一定の特徴を有する犯罪が時間的にも場所的にも接着して行われた場合、同一人物の犯行である可能性が高いという経験則に基づく合理的な推認といえます。

このように、犯罪自体の特徴だけでは「顕著な特徴」を有するとはいえなくても、犯行の時間的場所的接着性から「顕著な特徴」の程度を緩和することができるのです。

【中上級】第4章 悪性格とも「顕著な特徴」とも異なる推認

同種前科による立証は、

- 悪性格を介在させる推認(許されない)

- 「顕著な特徴」を介在させる推認(許される)

だけではなく、別のルートによる推認があり得ます。

平成24年判決は「顕著な特徴」が必要とされる条件として「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合についていうならば」という留保をつけています。

逆に言えば、犯人性以外の立証に「顕著な事実」が必要とは限らないということです。

代表的なものは故意の立証です。

この論点は誤解されがちなので、よくある間違いから解説していきます。

4-1 故意の立証なら無制限に許されるわけではない

予備校の論証で見かけるのが、「犯罪の客観的要素が他の証拠により立証されているときに、故意などの犯罪の主観的要素を立証する場合には同種前科による立証を認める」という見解です。

一見するともっともなように思えますが、結局のところは

- 被告人には同種前科がある

↓

- 被告人は悪性格を有する

↓

- 被告人には故意があった

という、悪性格の立証であることに変わりはありません。

図で説明すると、「犯人性」が「故意」に変わっただけです。

この見解は、最決昭和41年11月22日の「被告人の詐欺の故意の如き犯罪の主観的要素を、被告人の同種前科の内容によって認定した原判決に所論の違法は認められない」という文言を(文字どおりの意味で)採用したものと考えられますが、故意の立証であれば同種前科による立証が無制限に許されるという考え方は、現在は支持されていません。

後述のとおり、昭和41年決定についても、その射程は限定的に解釈されています。

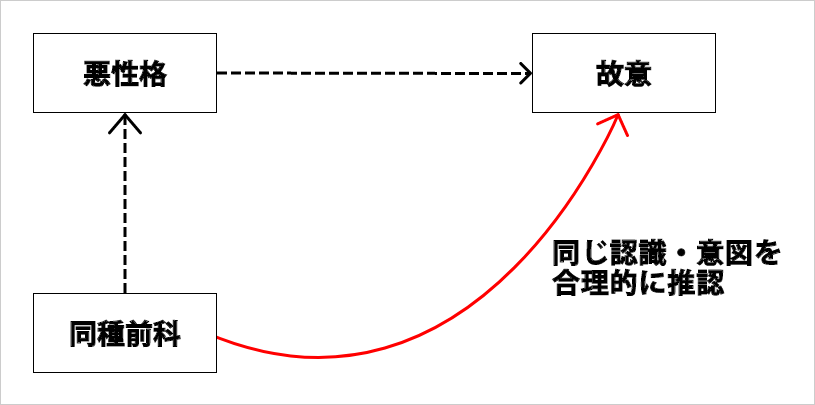

4-2 同一の行為についての合理的推認

では、どのような場合に同種前科による立証が認められるかというと、同一の行為が複数回行われた場合に、同じ認識や意図があったことが合理的に推認できる場合です。

具体例として、2つの判例を紹介します。

- 最決昭和41年11月22日

|

(事案) 被告人は、「社会福祉のための募金名下に寄附金を集めて生活費に充当しようと企て、銀行、会社等を訪れ、その従業員に対し、真実社会福祉事業に使用する意思も能力もないのに、身寄りのない老人に対する福祉促進趣意書と題する書面を呈示したうえ、恵まれない人の援護をしているので寄附を願う旨申し欺き、寄附金名義で金員を騙取した」という公訴事実で起訴されました。 被告人は、以前にも同じような態様で現金を騙取した同種前科がありました。 被告人は、「宗教活動のための資金に充てる布施として受け取ったものである」と主張し、故意を否認しました。 |

前述のとおり、最高裁は「犯罪の主観的要素」を同種前科により認定することは認められるというシンプルな判断をしていますが、近時の見解では以下のように解釈されています。

被告人は以前にも同様の行為により詐欺罪で処罰されている以上、その経験から自分の行為が欺罔行為となることはわかっていたはずです。

すなわち、同種前科により、欺罔行為該当性についての知識・経験があることを推認し、それに基づいて故意を認定することは、被告人の悪性格を介在させた推認ではなく、合理的な推認といえます。

このように、「被告人がある行為で処罰を受けた経験がある」という事実から、「同じ行為を繰り返した際、以前の経験から自分の行為が犯罪に該当することを認識・認容していた」と推認することができるのです。

- 東京高判平成25年7月16日

|

(事案) 被告人は、深夜、女性が一人歩いているところに、車両を運転して背後から近づいて衝突させ、同女を車両に押し込んで、同車内で強姦した(B事件)。 その1時間35分前に、同じ区内で、女性が一人で歩いているところに、車両を運転して、背後から近づき衝突させ傷害を負わせる事件が発生していた(A事件)。 A事件において、被告人に強姦目的があったと認定できるか。 |

実際の事案では犯人性も争点になりましたが、ここでは「A事件の衝突行為が強姦目的によるものか」について解説します。

東京高裁は、以下のとおり判示しました。

「犯人性の問題とは異なり,近接した日時場所において,被告人が深夜に一人歩きの若い女性を狙って類似した態様で引き続いてA,B事件を起こしたことを前提とすれば,B事件の犯行動機,目的等から,A事件のそれを推認することは許容される」

これは、「人は近接した日時において類似の行為を繰り返す場合、その目的が途中で変わることは考え難い」という経験則から、

- 被告人は、約1時間半の間に、女性が一人で歩いるところに、車両を運転して背後から近づき衝突させるという行為を繰り返した

↓

- 一方の行為(B事件)が強姦目的で行われている

↓

- 他方の行為(A事件)も同じく強姦目的で行われた

と推認するものであり、悪性格の立証を介在させない合理的な推認といえます。

このように、合理的な推認過程を経た上で、犯人の主観面を認定する場合には、「顕著な事実」がなくても同種前科による立証が許されるのです。

【上級】第5章 犯罪性向による立証が例外的に許される場合

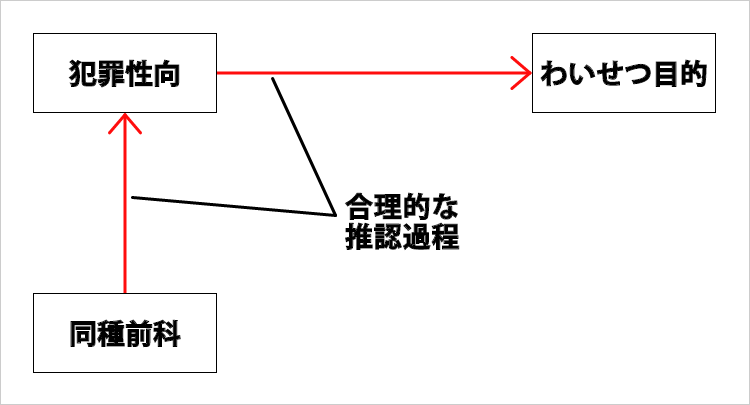

最後に、「犯罪性向を介在させることが許される場合がある」という解説をします。

今までの事例は、「顕著な事実」による推認やその他の推認をすることで、犯罪性向による推認を避ける推認過程を経由していました。

しかし、極めて例外的ですが、犯罪性向を立証するについて法律的関連性が認められる事例が裁判例で存在します。

ここまで理解している受験生はほとんどいないはずなので、上位合格を目指したい方はぜひマスターしましょう。

- 東京高判平成30年1月30日

|

(事案) Vら(小児)に対するわいせつ目的誘拐で起訴された被告人は、わいせつ目的を否認していたところ、原判決は併合審理された強制わいせつの事実(最短で5か月、最長でも1年4か月の間に強制わいせつをしており、Vらに対してもわいせつ行為をしていた。)を認定した上で、この事実を間接事実として、わいせつ目的を認定しました。 被告人は控訴し、「原判決は性格評価に基づく推認をしている」と主張しました。 |

東京高裁は、以下のとおり判示しました。

「原判決は,同種のわいせつ行為を反復していることから,主観的な傾向を認定し,これを本件におけるわいせつ目的という主観的な事実を推認する一つの根拠としたものであり,その認定方法は,実質的根拠を有する正当なものである。」

一見すると、まさに悪性格の立証であり、平成24年判決に照らして許されないように思えます。

しかし、平成24年判決は「前科証拠によって証明しようとする事実について、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許される」と判示していることから分かるように、一切の人格評価が許されないのではなく、「実証的根拠」に基づく推認であれば人格評価による事実認定であっても許される余地はあるということです。

本件では、被告人は複数の小児に対してわいせつ行為を多数回行っており、それらの行為と本件犯行は近接していることから、誘拐の時点でも被告人が小児を性的な欲求の対象とし、わいせつ行為を行う犯罪傾向を有していたと推認することには合理性があります。

また、誘拐には複数の目的がありますが、営利目的、わいせつ目的などある程度候補は限られており、その限られた候補の中から被告人がどの目的を有していたかが問題となります。

そして、性犯罪は、犯罪傾向の発現において被害者の属性が重要な意味を持つ犯罪です。本件誘拐の被害者が、直近の強制わいせつの被害者と同一の小児であったことは、本件誘拐も被告人の犯罪傾向が発現したわいせつ目的をもって行われたことを推認させます。

以上から、本件は被告人の犯罪性向を介在させる事実認定ではあるものの、その推認過程が合理的であることから、同種前科による立証が認められるのです。

第6章 まとめ

■第1章のまとめ

- 自然的関連性

→証明対象となる事実について、必要最低限の証明力を有しているかの問題

- 法的関連性

→証明力の評価を誤らせるおそれはないかという問題

同種前科による立証は、悪性格の立証として法的関連性が否定されないか問題となります。

■第2章のまとめ

最高裁は、

- 前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有すること

- それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似すること

という二つの条件を満たした場合にはじめて、

「前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる」ことが許されると判示しました。

しかし、実際の事案で同種前科に係る犯罪そのものが「顕著な特徴」を有することはほとんどありません。

■第3章のまとめ

犯罪自体が極めて特殊な手口でなかったとしても、複数の犯罪の時間的場所的接着性を考慮することによって、要求される「顕著な特徴」の程度を緩和するという方法があります。

■第4章のまとめ

同種前科による立証は、故意の立証であれば無制限に許されるわけではありません。

もっとも、同一の行為が複数回行われた場合に、同じ認識や意図があったことが合理的に推認できる場合があります。

■第5章のまとめ

「実証的根拠」に基づく推認であれば、人格評価による事実認定が許される場合もあります。

例えば、性犯罪のように犯人の犯罪性向が重要な意味を持つ場合が挙げられます。

以上のとおり、同種前科による立証は最高裁の規範を形式的に覚えるだけでなく、経験則や推認過程を正しく理解する必要があるのです。

具体的な論証についてはヨビロン刑事訴訟法に掲載するので、ぜひご参照ください。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。