【令和7年】予備試験の合格ラインは何点?短答・論文・口述別の勉強法

目次

この記事を読んで理解できること

- 予備試験の概要

- 短答式試験の合格ラインは160~170点(約6割)

- 論文式試験の合格ラインは230~255点(約5割)

- 口述試験の合格ラインは119点

あなたは、

- 予備試験の合格ラインがどの程度なのか知りたい

- 各試験段階で何点取れば良いのか知りたい

- 合格ラインを突破するための効率的な勉強法が知りたい

とお考えではありませんか?

予備試験に向けて戦略的な学習計画を立てるために、合格ラインをまず把握しておきたいという方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、予備試験の合格ラインは短答式試験で6割程度、論文式試験で5割程度、口述試験で119点となっています。

ただし、これらの数値は年度によって変動するため、過去のデータを分析し、確実に合格ラインを上回る実力を身につけることが不可欠です。

この記事を読めば、予備試験の各試験形式の合格ラインの詳細と、そのラインを突破するための具体的な勉強法まで分かり、効率的な学習計画を立てるヒントになるでしょう。

具体的には、

1章で予備試験の概要

2章で短答式試験の合格ラインとそれを突破する勉強法

3章で論文式試験の合格ラインとそれを突破する勉強法

4章で口述試験の合格ラインとそれを突破する方法

について、詳しく解説します。

予備試験の合格ラインを正確に知り、それを上回る実力を着実に身に着ける学習計画を立てることで、予備試験の合格を確実なものにしていきましょう。

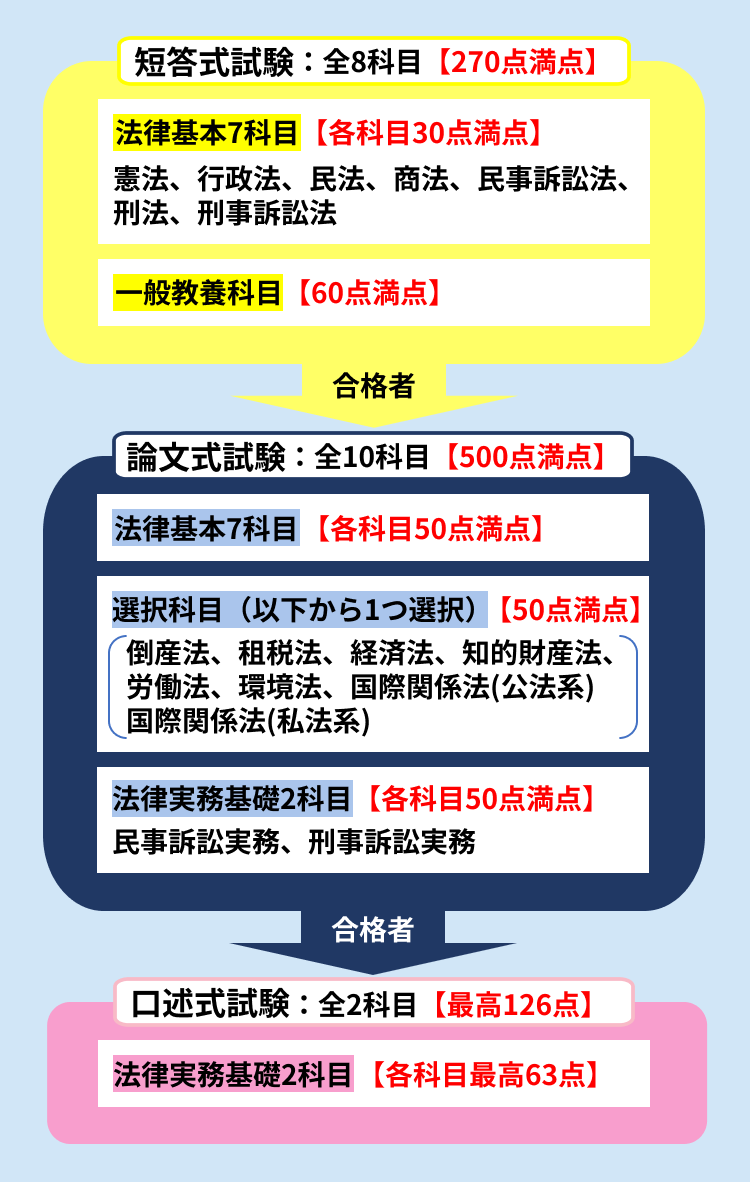

1章:予備試験の概要

予備試験は3つの試験形式に合格する必要があり、それぞれの試験科目と配点は以下のとおりとなっています。

各試験科目の特徴や問題の出題傾向については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はこちらも併せてご覧ください。

【完全ガイド】予備試験の全試験科目の出題傾向から勉強順の正解まで解説

2章:短答式試験の合格ラインは160~170点(約6割)

まずは、短答式試験の合格ラインについて解説します。

2-1:短答式試験の採点方法

短答式試験は、法律基本7科目と一般教養科目を合わせた全8科目の合計点で合否が判定されます。

法律基本7科目は各科目10~15問程度が出題され、1問2~3点の配点で、30点満点です。

一般教養科目は約20問が出題され、1問3点で60点満点となっています。

つまり、短答式試験は全体で270点満点です。

ただし、受験していない科目が1科目でもあると、その時点で不合格となってしまいます。

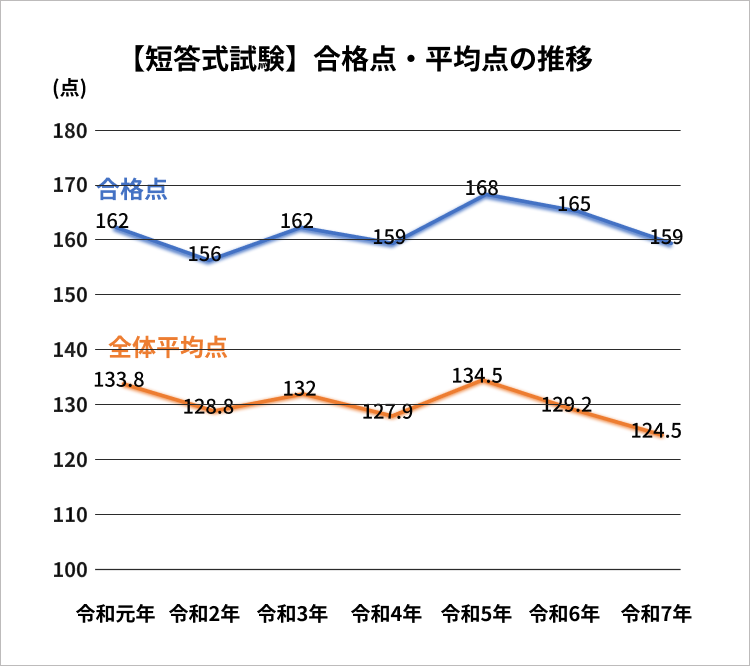

2-2:短答式試験の合格点・平均点の推移

以下は、令和元年~令和7年の予備試験における短答式試験の合格点と、全体の平均点の推移を示したものです。

上のグラフのとおり、短答式試験の合格点は、毎年160~170点の範囲で推移しており、270点満点の約6割に相当します。

この合格ラインは受験者全体の成績分布や問題の難易度によって毎年調整されるため、確実な合格を目指すなら170点以上の得点力が必要です。

また、受験者全体の平均点と合格ラインは約30~35点の差があります。

これは、1科目あたり約1、2問分の点数に相当するので、各科目での失点を最小限に抑え、全体として安定した得点を積み重ねることが重要です。

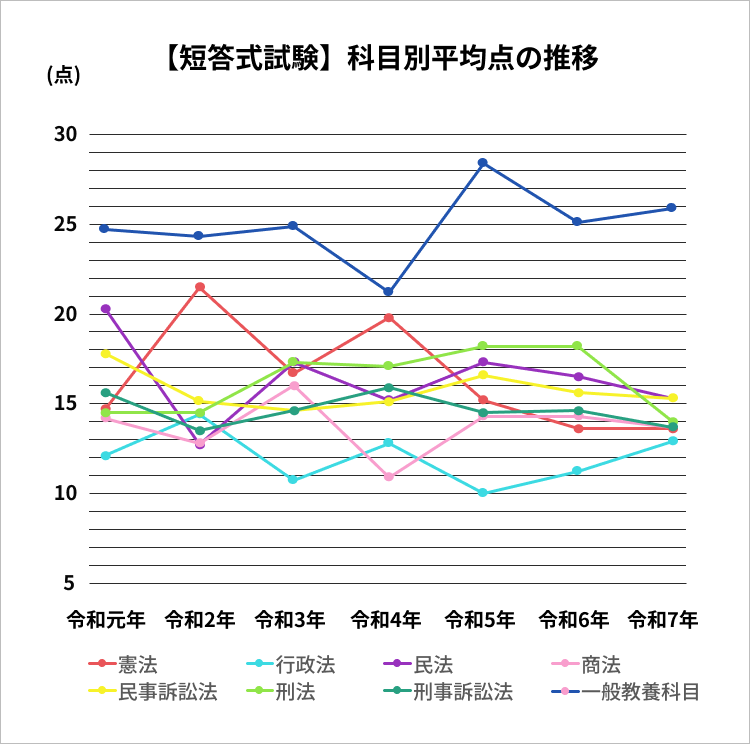

2-3:短答式試験の科目別平均点の推移

以下は、令和元年~令和7年の予備試験短答式試験における科目別の平均点の推移を表したものです。

グラフを見ると、法律基本7科目の中で比較的高い平均点を維持しているのは、刑法、民法、民事訴訟法です。

また、憲法や商法は、実施年による変動が大きい傾向があります。

一方で行政法は、7年中5年分で最も平均点が低く、毎年多くの受験者が苦戦しています。

これは、行政法は最後に勉強されることが多く、論文式試験であまり問われない短答プロパーと呼ばれる分野が多いため、対策が手薄になりやすいことが原因でしょう。

なお、一般教養科目の平均点は60点満点中25点前後、つまり約4割に留まり、決して簡単な科目ではないことが分かります。

2-4:短答式試験の合格ラインを突破する勉強法

短答式試験で合格ラインを確実に突破するには、一般教養科目を除く法律基本7科目の合計点のみで、合格ラインを上回る実力が必要です。

目安として、法律基本科目の210点満点中、約8割の168点以上を安定的に得点できることを目指しましょう。

一般教養科目は範囲が広すぎて費用対効果が低いうえに、論文式にも役立たないため、対策に時間をかけるべきではないからです。

よって、一般教養科目は過去問を1年分ほど解き、自分が解ける問題の相場感をつかんでおけば十分です。

一方、法律基本科目は同じ論点が繰り返し出題される傾向があるため、過去問10年分を3周することを目安に取り組むのがおすすめです。

その際は、得意科目を伸ばすよりも、苦手科目を作らないことを重視しましょう。

実施年によって問題の難易度は異なるため、得意科目が難化した年に当たると、一気に合格ラインを割り込むリスクがあるからです。

ただし、予備試験の最終合格を目指すなら、論文式試験対策を最優先で進めることが重要です。

短答式試験中心の勉強では、知識の暗記に偏り、本質的な法的思考力が身につきません。

論文学習を通じて、短答式にも対応できる体系的な知識を身に着けた方が、効率的に実力を向上させることができます。

そのうえで、短答式特有の知識(いわゆる「短答プロパー」)も、必ず補強しておきましょう。

3章:論文式試験の合格ラインは230~255点(約5割)

次に、論文式試験の合格ラインについて解説します。

3-1:論文式試験の採点方法

論文式試験は、法律基本7科目、選択科目、法律実務基礎の2科目を合わせた全10科目の合計点で合否が判定されます。

各科目50点満点で、全体で500点満点です。

ただし、短答式と同様、受験していない科目が1科目でもあると、その時点で不合格となります。

採点にあたっては、以下の基準で点数がつけられます。

括弧内は各ランクのおおよその割合となり、受験者間の相対評価で点数が決まる仕組みです。

- 優秀:38~50点(全体の5%程度)

- 良好:29~37点(全体の25%程度)

- 一応の水準:21~28点(全体の40%程度)

- 不良:0~20点(全体の30%程度)

3-2:論文式試験の合格点・平均点の推移

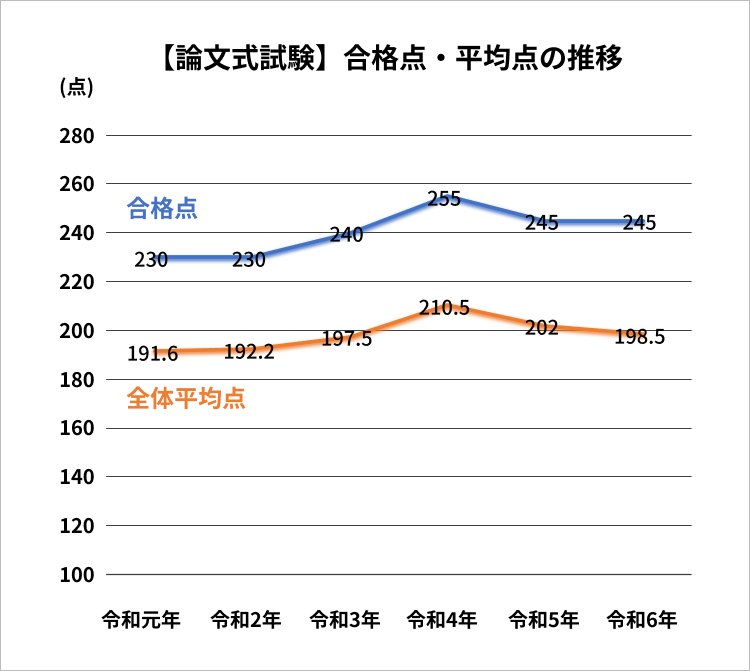

以下は、令和元年~令和6年の予備試験における論文式試験の合格点と、全体の平均点の推移を示したものです。

グラフのとおり、論文式試験の合格ラインは、230~255点程度で推移しており、500点満点の約5割にあたります。

短答式試験と同様に、受験者全体の成績分布や問題の難易度によって合格ラインは毎年変わります。

そのため、確実な合格を目指すなら260点以上の得点力が必要です。

これを1科目に換算すると26点以上になるので、全科目で「一応の水準」を達成すればよいということになります。

一方で、実際の平均点は200点前後に留まり、1科目あたりでは約20点で「不良」のランクに入ります。

これは、短答式試験を突破した優秀な受験者であっても、「一応の水準」を満たす答案を作成することは容易ではないということです。

3-3:論文式試験の合格ラインを突破する勉強法

論文式試験で合格ラインを突破するには、まず論文対策を学習の中心に据えることが重要です。

最初の関門となる短答式に意識が向きがちですが、短答式の直前期までは論文対策を優先し、法的思考力を鍛えましょう。

その勉強法としておすすめなのは、条文・基本書・判例を徹底的に読み込むことです。

試験に出やすいポイントだけの学習や論証の暗記だけでは、試験本番での応用力が身につかない恐れがあります。

これらの一次資料から正確な知識を学ぶことが、結果的に最も効果的な学習方法となるのです。

また、科目ごとの答案の型を身につけ、早めに過去問に取り組むことも重要なポイントです。

各科目には独特の答案構成や論証パターンがあるため、これらを習得したうえで実際の過去問演習を通じて実践力を養う必要があります。

さらに、試験本番で初見の問題に対応できる勉強法を身につければ、他の受験者と大きな差がつき、合格はぐっと近づきます。

予備試験に特化した教材「ヨビロン」では、出題者の意図を見抜く「客観的読解法」や、論理的に解法を選択する「解法パターン」といった独自ノウハウを提供している点が特徴です。

他では学べない予備試験対策が可能なので、まずは公式LINEの無料特典から体験してみてください。

4章:口述試験の合格ラインは119点

最後に、口述試験の合格ラインについて解説します。

4-1:口述試験の採点方法

口述試験は、法律実務基礎科目の民事と刑事の2科目の合計点で合否が判定されます。

民事と刑事のいずれか一方を受験していないとその時点で不合格となるのは、他の試験形式と同じです。

採点は以下の基準で行われ、2科目合計の最高点は126点です。

- 一応の水準を超えている:63~61点

- 一応の水準に達している:60点(基準点)

- 一応の水準に達していない:59~57点

- 特に不良:56点以下

運用の目安としては、受験者の約半数を60点に配分し、残る半数程度を61点以上または59点以下に振り分けるとされており、相対評価の要素を含んだ採点方法となります。

ただし、他の試験形式と違い、合格ラインは毎年119点に固定されています。

4-2:口述試験の合格ラインを突破する方法

口述試験の合格ラインは119点とされており、最高点の9割以上の得点が必要です。

とはいえ、口述試験の合格率は95%以上と非常に高く、論文式試験を突破できる実力があれば、基本的には合格可能な試験となります。

ただし、全く対策をせず不合格になっては意味がないため、以下のような準備はしておきましょう。

- 法務省が公表する過去問題のテーマや、市販の書籍・予備校などが提供する過去問の再現集の確認

- 民事実務と刑事実務の基本事項の徹底的な復習

- 面接形式の練習や模試の活用

このほか、口述試験の対策については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

予備試験の口述試験の概要と合格率、3つの対策方法と2つのポイント

まとめ|予備試験の合格ラインを意識して効率的な戦略を立てよう

予備試験の合格ラインを正確に把握することは、効率的な学習戦略を立てる上で極めて重要です。

短答式試験では約6割、論文式試験では約5割、口述試験では119点という各段階の合格ラインを念頭に置いたうえで、以下の点を意識して取り組みましょう。

- 短答式試験では法律基本科目で8割以上の得点を目指し、一般教養科目に時間をかけない

- 論文式試験対策を最優先とし、条文・基本書・判例を徹底的に読み込み、過去問に早く取り組む

- 口述試験前は基礎知識の復習と面接形式での練習で十分な準備をする

さらに、予備試験に特化した教材「ヨビロン」を活用すれば、合格ラインを突破できるだけの確かな実力を身につけることができます。

なぜなら、予備試験特有の出題傾向が分かり、試験本番で初見の問題にも対応できる、「客観的読解法」や「解法パターン」といった独自ノウハウが学べるからです。

今なら、以下のLINE登録により、「解法パターン」とその活用方法などを解説した動画が無料でご覧いただけます。

ぜひ、最難関試験合格への第一歩として、お役立てください。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。