【完全ガイド】予備試験の全試験科目の出題傾向から勉強順の正解まで解説

目次

この記事を読んで理解できること

- 予備試験の試験科目一覧

- 各科目の特徴・問題内容・必要な勉強時間

- 予備試験科目を勉強するおすすめの順番

あなたは、

- 予備試験にはどのような科目があるのか知りたい

- 各科目の特徴や出題の傾向が知りたい

- 効率的な学習順序が知りたい

とお考えではありませんか?

予備試験を受験する際、試験科目の全体像を把握することは合格への第一歩です。

しかし、予備試験の試験科目は数が非常に多く、どう対策すればよいのか分からず困っている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、全ての試験科目を正しく理解し、バランスの取れた学習計画を立てたうえで、各科目の特徴に応じた勉強法を実践すれば、着実に合格へ近づくことができます。

この記事を読めば、予備試験の全科目の概要から各科目の問題の傾向、最適な学習順序まで分かり、効率的に受験対策に取り組めるようになるでしょう。

具体的には、

1章で予備試験の試験科目一覧

2章で各科目の特徴・問題内容・必要な勉強時間

3章で予備試験科目を勉強するおすすめの順番

について、詳しく解説します。

予備試験の科目構成を正しく理解し、今後の学習方針を明確にすることで、予備試験合格を確実なものにしていきましょう。

1章:予備試験の試験科目一覧

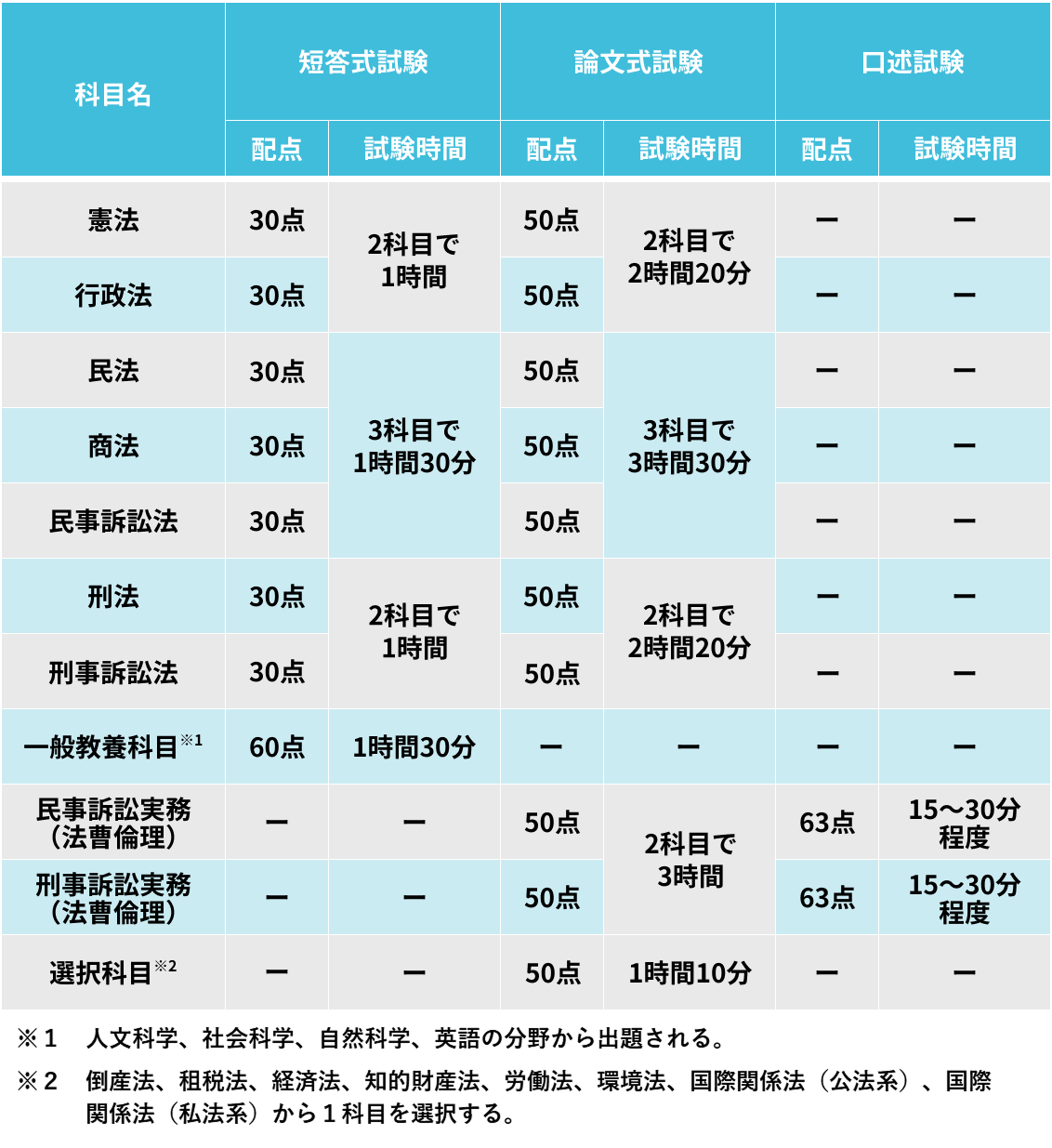

予備試験の試験科目は、以下のとおりです。

上記のとおり、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の3つの試験すべてに合格する必要があります。

短答式試験は、法律知識をマークシート方式で問う試験で、各科目10~15問程度が出題されます。

論文式試験は、短答式試験の合格者のみが受験でき、各法分野の基本的な知識や理解、法解釈・運用能力を問う記述式の試験です。

各科目1問の長文問題が出題されます。

口述試験は、論文式試験の合格者のみが受験でき、法的な推論、分析および構成に基づいて弁論する能力を測る面接形式の試験です。

一方、司法試験は、短答式試験が憲法、民法、刑法の3科目のみです。

論文式試験も法律基本7科目と選択科目のみのため、予備試験の方が試験科目数は多くなっています。

なお、予備試験では、税理士試験のような科目免除の制度はありません。

2章:各科目の特徴・問題内容・必要な勉強時間

予備試験の試験科目全11科目について、科目ごとの特徴や問題の傾向、必要な勉強時間について解説します。

なお、法律基本7科目のさらに詳しい勉強法については、以下の記事で解説しているので、興味のある方はぜひご覧ください。

社会人が予備試験に独学で合格する方法!科目別の勉強法も徹底解説

2-1:憲法

■科目の特徴

国の最高法規であり、国の仕組みや国民の権利・義務、国家権力の制限などを定めています。

条文数が少ない分、最高裁判例によって法解釈が積み重ねられてきた分野のため、判例学習が重要となる点が特徴です。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、総論分野、人権分野、統治分野から出題され、全ての選択肢の正誤判断が求められる形式が多いため、消去法で解けないことが特徴です。

特に人権分野は、正確な判例知識が問われる傾向があります。

論文式試験では、表現の自由や信教の自由などが頻出論点で、これらの制約が合憲かどうかを判例を踏まえて論じることが求められます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において憲法の基礎を学ぶ講義時間は約35~55時間です。

これは、憲法の全体像を理解し、基礎知識を習得するための目安となる時間のため、これに加えて復習や過去問演習などの実践的な学習時間が必要になります。

2-2:行政法

■科目の特徴

国や地方自治体の行政活動を規律する法分野で、行政の権限の範囲、手続きの適正性、国民の権利と利益保護などを扱います。

行政法という法律は存在せず、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法など多岐にわたり、試験本番では初見の個別法を解釈する力が試されます。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、判例知識と条文知識の正確性が問われます。

憲法と同じく、全ての選択肢の正誤判断が求められる形式が多いことも特徴です。

行政手続法と行政事件訴訟法が頻出ですが、論文式試験ではほとんど問われない国家賠償法、行政不服審査法、行政代執行法、情報公開法からも出題されます。

論文式試験では、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」といった論点が頻出です。

また、行政裁量に関する問題もよく問われます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において行政法の基礎を学ぶ講義時間は約30~40時間です。

2-3:民法

■科目の特徴

予備試験全科目の中で最も学習ボリュームが大きい科目であり、私人間の権利や義務を定める基本法です。

総則、物権、債権、親族、相続の5分野から構成され、日常生活に関わる幅広い法律関係を扱うため、他の法科目の基礎となっています。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、5分野全てからまんべんなく出題され、具体的な事例問題が多い傾向があります。

消法去で解ける問題が比較的多いものの、条文や判例の知識だけでなく、制度趣旨まで理解しておくことが重要です。

論文式試験でも全ての分野からバランスよく出題されます。

複数の人が関わる権利関係の問題が多く、複雑な事実関係から法的争点を抽出し、条文の要件にあてはめて結論を導く能力が試されます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において民法の基礎を学ぶ講義時間は約70~90時間です。

2-4:商法

■科目の特徴

企業活動を規律する法分野で、商法総則・商行為、会社法、手形法・小切手法が含まれますが、予備試験では主に会社法から出題されます。

会社法は会社の設立、運営、資金調達、M&Aなど企業法務に直結し、条文の正確な理解と迅速な検索能力が求められる科目です。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、主に会社法の基本論点が中心で、細かい条文知識が問われるのが特徴です。

なお、商法総則・商行為や手形法・小切手法からも少数ながら毎年出題されます。

論文式試験では、株主総会や取締役会での決議手続、役員の責任、新株発行などの会社法の基本ルールについて、具体的な事例で問われます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において商法の基礎を学ぶ講義時間は約35~65時間です。

2-5:民事訴訟法

■科目の特徴

民事紛争を裁判で解決するための手続きを定めた法律で、抽象的な手続概念の理解が難しい科目です。

訴えの提起、口頭弁論、判決、上訴など、裁判の流れ全体を体系的に把握する必要があります。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、既判力・当事者適格・訴えの利益が頻出ですが、管轄・送達・訴訟手続など幅広い分野からも出題されます。

論文式試験では、当事者的確、訴訟手続、既判力の分野が頻出です。

具体的事例における要件の当てはめと、理論的根拠を論理的に説明できる能力が求められます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において民事訴訟法の基礎を学ぶ講義時間は約30~40時間です。

2-6:刑法

■科目の特徴

犯罪と刑罰について定めた法律で、論理的で体系的な構造により学習効率が比較的高い科目です。

「構成要件該当性→違法性→責任」という三段階の判断枠組みが明確で、他の科目より学習しやすい特徴があります。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、共同正犯や正当防衛などの刑法の基本的な考え方や判例が頻出です。

論文式試験では、複数の犯罪類型が絡む事例で、共同正犯・因果関係の錯誤・財産犯の占有判断など理論的争点を事実に当てはめる力が問われます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において刑法の基礎を学ぶ講義時間は50~60時間です。

2-7:刑事訴訟法

■科目の特徴

犯罪捜査から刑事裁判までの手続きを定めた法律で、憲法の基本的人権と密接に関連します。

捜査手続、公訴手続、公判手続という時系列に沿って理解し、各段階での原則や制約を体系的に把握することが重要です。

■予備試験の問題の傾向(短答式、論文式)

短答式試験では、捜査の適法性や証拠、証人尋問に関する判例解釈が頻出し、捜査から公判手続までの基本的な手続法の理解が問われます。

論文式試験では、具体的事例を通じて捜査活動の適法性や公判手続き、証拠法を問う問題が頻出です。

抽象的な条文解釈ではなく、最高裁判例の理解を前提に具体的事案への当てはめが中心となります。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座において刑事訴訟法の基礎を学ぶ講義時間は30~40時間です。

2-8:民事実務

■科目の特徴

民法や民事訴訟法の基本的知識を、具体的な民事訴訟手続や契約書作成などの実務に応用する能力が求められる科目です。

■予備試験の問題の傾向(論文式、口述)

論文式試験は、具体的な民事紛争事例について、原告・被告それぞれの主張立証責任を整理し、適切な訴訟方針を検討する問題が出題されます。

主に要件事実と事実認定が問われますが、特に要件事実が重要であり、抽象的な法解釈よりも具体的事実の法的意味を正確に理解することが重要です。

口述試験では、具体的な事例を題材に、要件事実や民法の知識、法曹倫理などについて面接官から質疑が行われます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座での実務基礎科目の基礎を学ぶ講義時間は、民事・刑事合わせて約20~30時間です。

2-9:刑事実務

■科目の特徴

刑事事件における実践的技能を問う科目で、刑法や刑事訴訟法の理論知識を実際の事件処理に応用する能力が試されます。

■予備試験の科目の特徴(論文式、口述)

論文式試験では、具体的な刑事事件を題材に、刑事手続、事実認定、法曹倫理がよく出題されます。

証拠の信用性や被疑者・被告人の権利保障、刑事手続の適正さなどについて、法曹三者の立場から具体的に論述することが求められる傾向です。

口述試験では、具体事例を基に、実体法や手続法の知識について面接官から質疑が行われます。

■必要な勉強時間

必要な勉強時間は個人差がありますが、参考として、予備校や通信講座での実務基礎科目の基礎を学ぶ講義時間は、民事・刑事合わせて約20~30時間です。

2-10:選択科目

司法試験と同様、8科目(労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、環境法、国際関係法公法系・私法系)から1科目を選択する科目です。

各科目の学習時間と難易度には大きな差があるため、自分の得意分野や学習スタイルを考慮し、戦略的に選択することが重要です。

科目ごとの特徴や出題範囲、どのような人にどの科目をおすすめするかについては以下の記事で詳しく解説しています。

予備試験の選択科目を徹底解説!合格に有利でコスパの良い科目とは?

2-11:一般教養

■科目の特徴

人文科学、社会科学、自然科学、英語の4分野からバランスよく約40問が出題され、そのうち20問を選択して解答します。

■予備試験の問題の傾向(短答式)

短答式試験のみで、時事問題や論理的思考問題、英語読解などが幅広く出題されます。

大学卒業程度の難易度のため、センター試験よりも難しいものも出題され、範囲も非常に広範です。

■必要な勉強時間

たとえ一般教養が0点でも、法律科目で十分な得点があれば合格圏に入る可能性があるため、一般教養に特段の対策をしない受験生も少なくありません。

一般教養は出題範囲が広すぎて費用対効果が低く、法律科目に比べて学習の優先度が低くなるからです。

とはいえ、本番で解けそうな問題を見極めて解答することで得点を伸ばせる可能性があるため、最低限過去問1年分は解いて、傾向をつかんでおくと良いでしょう。

3章:予備試験科目を勉強するおすすめの順番

予備試験の勉強方法としては、民法の勉強をコツコツ進めつつ、他の科目も並行して勉強するのがおすすめです。

民法は他の科目の基礎になりますが、全科目の中でも分量が特に多いため、この方法が現実的だといえます。

民法以外の科目については、勉強しやすい順番が人により異なりますが、以下の3段階で進めると効率よく理解できるので、学習順に迷う場合は参考にしてください。

3-1:第1段階 民法総則・債権総論・債権各論+刑法+憲法

民法は商法・民事訴訟法の、刑法は刑事訴訟法の、憲法は行政法の基礎となるので、この3科目は最優先で取り組みます。

民法については、条文上は債権より先に物権がありますが、債権の方が具体的なイメージがつかみやすく、担保物権の前提知識も多いため先に勉強するのがおすすめです。

3-2:第2段階 物権・担保物権+刑事訴訟法+民事訴訟法

次に、民法の物権・担保物権をマスターします。

並行して2つの訴訟法の知識も深めましょう。

3-3:第3段階 親族・相続+商法+行政法

商法は、民法と民事訴訟法の知識が必要なため、民事系では最後に勉強するのが一般的です。

また、行政法は刑事訴訟法との比較や民事訴訟の知識が必要なため、訴訟法の基礎を押さえてから学習します。

民法の親族・相続は出題の割合が少ないため最後に勉強するのをおすすめしますが、基本的な知識はインプットしておきましょう。

まとめ|予備試験の試験科目ごとの特徴を知って勉強計画をたてよう

予備試験は科目数が非常に多いため、合格するには各科目の特徴を正しく理解し、効率的な学習計画を立てることが不可欠です。

各科目の特性に応じた学習法を取り入れることで、勉強効率や理解度が変わってくるため、本記事の内容を参考にしてみてください。

さらに、予備試験に特化した教材「ヨビロン」を活用すれば、予備試験特有の出題傾向に対応した効率的な学習が可能になるのでおすすめです。

「ヨビロン」では、試験本番で初見の問題にも対応できる、「客観的読解法」や「解法パターン」といった独自ノウハウが学べます。

今なら、以下のLINE登録により、「解法パターン」とその活用方法などを解説した動画が無料でご覧いただけます。

ぜひ、最難関試験合格への第一歩として、お役立てください。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。