【完全ガイド】予備試験論文対策|初学者のための3つの基本事項と核心技術

目次

この記事を読んで理解できること

- 予備試験論文対策|初学者が知るべき3つの基本事項

- 予備試験論文対策|答案作成の核心技術

- 初学者向け論文対策の正しい勉強法

- 初学者が選ぶべき論文対策教材「ヨビロン」

あなたは

「予備試験の論文対策をどう始めればいいのか分からない」

「限られた時間の中で効率的に合格レベルに到達したいけど方法が見つからない」

と悩んでいませんか?

論文式試験は予備試験の中でも合否を大きく左右する最重要パートであり、短答式試験とはまったく異なる思考力・構成力・表現力が求められます。

特に初学者にとっては、何から手をつければ良いのか、どの教材を選べば良いのか、そして限られた時間の中で効率的に合格レベルへ到達するにはどうすればいいのか、こうした疑問や不安を抱えるのは自然なことです。

しかし、正しい方向性と学習手順を知れば、論文式試験は決して手の届かない壁ではありません。

むしろ、論文対策は「型」と「練習」の積み重ねによって短期間でも大きく実力を伸ばせる分野です。

この記事では、初学者がまず押さえるべき3つの基本事項から始まり、合格答案を作るための核心技術、そして限られた時間で成果を出すための効率的な勉強法までを体系的に解説します。

さらに、予備試験1桁合格者のノウハウを凝縮した教材「ヨビロン」を活用した学習法も紹介し、他の予備校にはない机上の知識にとどまらない「実践で通用する力」の身につけ方を具体的にお伝えします。

具体的には、

1章では、予備試験論文対策として初学者が知るべき3つの基本事項

2章では、答案作成の核心技術

3章では、初学者向け論文対策の正しい勉強法

4章では、初学者が選ぶべき論文対策の教材である「ヨビロン」がおすすめな理由

をご紹介します。

予備試験の論文対策に迷っている方も、すでに学習を始めている方も、この記事を読むことで「合格までの最短ルート」が明確になり、自信を持って勉強に臨めるようになるはずです。

第1章:予備試験論文対策|初学者が知るべき3つの基本事項

予備試験の論文式試験は、単なる法的知識の暗記度を確認するものではありません。

受験生が持つ知識を、限られた時間の中で、事案に適用し、筋道立てて説得力ある答案を作り上げる「応用力」と「論理的文章力」を試す極めて重要かつ厳しい関門です。

短答式試験と異なり、正解は選択肢の中には用意されていません。

与えられた事案を自ら分析し、複数の論点を漏れなく抽出して整理し、答案という形で一貫性のあるストーリーにまとめる力が必要になります。

初学者がこの大きな壁を乗り越えるためには、まず試験の基本構造や出題の特徴を正確に理解することが不可欠です。

その上で、自分の学習時間・環境に合った効果的な学習戦略を立てることが、短期間で実力を飛躍的に伸ばす鍵となります。

ここでは、論文式試験に挑戦する上で必ず押さえておくべき3つの基本事項を、具体的な事例も交えながら解説します。

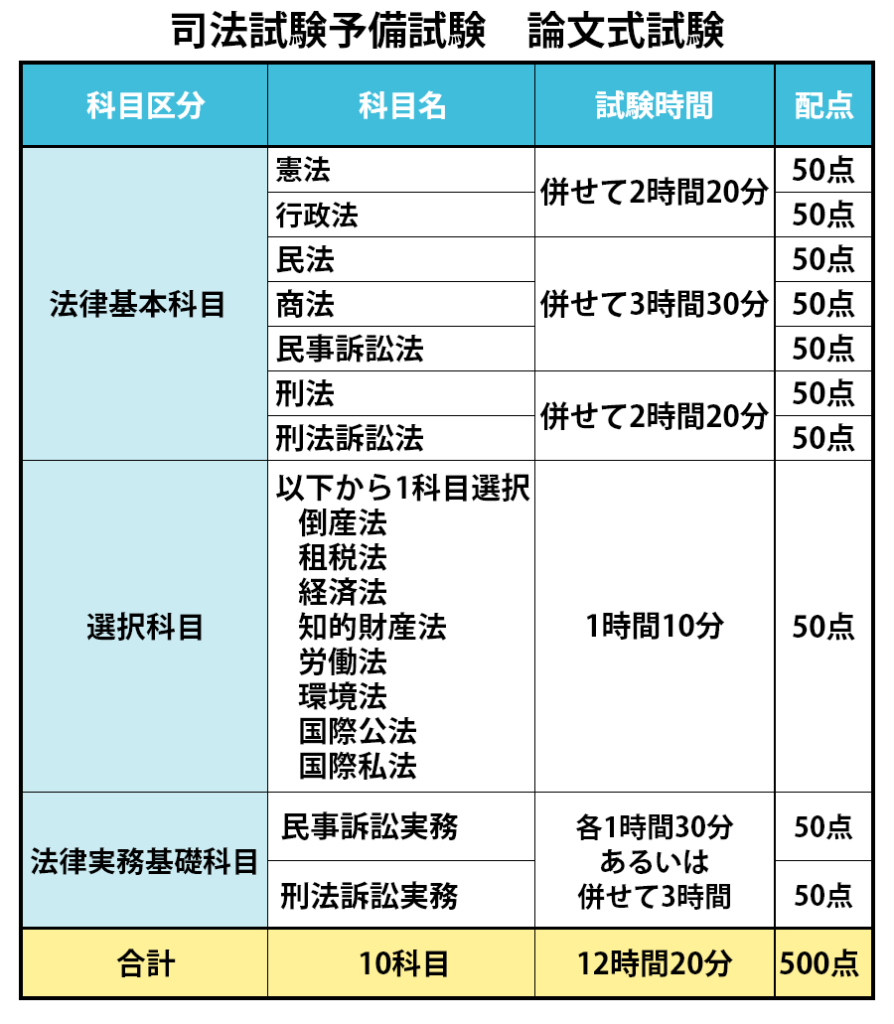

1-1:論文式試験の出題科目と配点の特徴

予備試験の論文式試験の出題科目は以下のとおりです。

論文式試験の出題科目は、司法試験法第5条第3項及び同法施行規則第1条第2項において、法律基本科目7科目のほか、受験者があらかじめ選択する1科目並びに法律実務基礎科目2科目について行うとされています。

複数の科目が出題され、それぞれの科目がほぼ均等に重要されます。

つまり、「得意科目で稼いで苦手科目で逃げる」という戦略は通用しません。

配点も各出題科目ごとに均等に近い割合で割り当てられるため、全科目で一定の得点水準をクリアすることが必須条件となります。

さらに重要なのは、予備試験の論文は司法試験と同等レベルの深さで問われるという点です。

単なる条文知識や判例の暗記では不十分で、与えられた事案を適切に分析し、法的三段論法(大前提→小前提→結論の順で論じる方法で、大前提である法規範に小前提である事実をあてはめ、結論を導く方法)を使って筋道の通った論証を展開できるかが合否を分けます。

短答式のように知識量だけで突破することはできず、「知識の使い方」こそが得点源となります。

たとえば、同じ判例知識でも、事案にどう当てはめるかによって評価は大きく変わります。

このため、日々の学習から「使える知識」を意識して蓄積する姿勢が重要です。

1-2:論文式試験の合格点や合格率

予備試験の論文式試験は、短答式試験を突破した受験生だけが挑めます。

短答合格者はすでに相当な知識レベルに到達しているため、受験者層の質は高いですが、それでも論文式の合格率は決して高くはありません。

年度によって若干の変動はありますが、例年おおむね20%に満たない割合で推移しています。

合格点は総得点の約5割程度が目安とされますが、これは単純に知識の5割を正確に書けばよいという意味ではありません。

採点基準には、

- 論点の正確な抽出力

- 論理展開の一貫性

- 条文・判例の引用の正確性

- 事案に即した結論の妥当性

などが含まれ、総合的な完成度が評価されます。

このため、答案の中で一部の論点が欠けていたり、誤った論証がされたり、論理が飛躍していたりすると、大きく減点される可能性があります。

単なる暗記ではなく、「限られた時間でバランスよく論証を組み立てる力」を鍛えることが合格への近道です。

1-3:短答式との違いと論文特有の難しさ

短答式試験は、知識の正誤を選択肢から判断する「断片的な知識」を問う形式です。

一方、論文式試験は、複数の論点を総合的に組み合わせて事案を分析する「多面的な思考力」や、状況に応じた「立体的な思考力」が問われます。

初学者がつまずきやすいのは、論点の見落としと時間配分の誤りです。

短答では各問題が独立しているため、1問ごとの集中力で対応できますが、論文では1つの設問内に複数の論点が盛り込まれています。

しかも、制限時間内に答案構成から記述まで完結させなければならず、時間の使い方次第で完成度が大きく変わります。

さらに、論文では「どの論点を優先して書き始めるか」「どこまで詳述すべきか」といった取捨選択が重要になります。

この優先順位の判断が遅れると、最後まで答案を書き切れない事態にもつながります。

したがって、過去問演習や答案練習を通じて、「論点の優先順位を瞬時に判断し、限られた時間で最も得点効率の高い答案を作る訓練」が不可欠です。

訓練を重ねることで、論文特有の「時間内での最適化」スキルが磨かれていきます。

第2章:予備試験論文対策|答案作成の核心技術

論文式試験における最大の課題は、「限られた時間の中で、論点を漏らさず、かつ論理的かつ説得力のある答案を仕上げること」です。

知識量が豊富でも、それを体系的に組み立てられなければ高得点にはつながりません。

ここでは、初学者が早期に身につけるべき答案作成の3つの核心技術を解説します。

これらは、短期間で実力を伸ばすための「基礎体力」ともいえるスキルです。

2-1:法的三段論法による論理構成の基本

法的三段論法(大前提→小前提→ 結論)は、論文答案の骨格を形成する最も基本的な論理構成です。

- 大前提:該当する条文や判例、法原則を示す

- 小前提:事案の事実関係を整理し、大前提に当てはめる

- 結論:導き出される判断や結論を明確に示す

例えば、民法の意思表示に関する問題であれば、まず条文(大前提)を明示し、その後に事案の具体的事実を分析(小前提)し、最終的な法的評価(結論)を示す、という流れです。

初学者が陥りがちなのは、大前提を省略していきなり事案分析に入ってしまうことや、結論をぼかして終えてしまうことです。

このような答案は論理の一貫性が弱く、採点者に「説得力不足」と判断されがちです。

三段論法は、一見単純ですが、全科目に共通して適用できる「答案の型」です。

型を体得しておくことで、未知の問題にも安定して対応できるようになります。

2-2:条文と判例を使った説得力ある論証

論文式試験では、単なる知識の羅列ではなく、事案に沿った説得力のある論証が求められます。

そのためには、条文と判例の適切な引用が不可欠です。

条文を引用する際は、番号だけではなく、その条文が何を規定しているかを簡潔に示すことで、採点者に理解しやすい答案になります。

例えば、「民法709条(不法行為による損害賠償)」と記載するだけでなく、「故意又は過失」「権利又は法律上保護される利益の侵害」「損害」「因果関係」のうちどの要件の問題であるかを明確にすると説得力が増します。

また、判例の引用では、判旨の趣旨を正確に押さえ、事案にどのように適用できるかを明示することが重要です。

「最高裁平成◯年◯月◯日判決」だけで終えるのではなく、その判例が導いた判断枠組みを端的に説明し、目の前の事案に当てはめる必要があります。

このような条文・判例の引用は、答案の根拠を明確にし、採点者に「この受験生は正確な法的知識を持ち、それを適切に使える」と評価される大きなポイントになります。

2-3:問題文から論点を見つける読解技術

論文式試験の第一関門は、問題文から論点を正確に抽出する力です。

論点を外してしまえば、どれだけ立派な論証を書いても得点はありません。

読解の基本は、設問文だけでなく事案本文の細部にまで注意を払うことです。

例えば、時系列の変化、当事者の発言、契約条件の変更など、事案に埋め込まれた事実は全て論点のヒントになり得ます。

初学者は、過去問や演習問題を解く際に「どの事実がどの論点につながるか」を意識的にマーキングする習慣をつけることが有効です。

さらに、答案構成段階で論点ごとの事実を整理してから書き始めることで、無駄な記述を減らし、時間を有効活用できます。

慣れてくると、問題文を読んだ瞬間に「この事実はあの判例の当てはまりそうだ」と直感的に判断できるようになります。

この直感力は訓練によって磨かれ、本試験でのスピードと精度の両立につながります。

第3章:初学者向け論文対策の正しい勉強法

論文式試験の勉強は、「知識のインプット」と「答案作成のアウトプット」をどうバランスよく回すかが成否を分けます。

特に初学者の場合、知識の詰め込みに偏りすぎてしまい、いざ答案を書こうとすると手が止まるという状況になりがちです。

ここでは、短期間で実力を伸ばすために重要な3つの勉強法を解説します。

これは単なる学習方法の紹介ではなく、「合格ラインを超えるための現実的な戦略」です。

3-1:過去問演習による実力測定と弱点克服

過去問演習は、論文式試験対策の中心です。

なぜなら、出題傾向や論点の重要度は過去問に最も明確に現れるからです。

初学者にありがちな誤りは、「知識が固まってから論文試験の過去問をやる」という考え方です。

これは時間効率が悪く、合格までの距離を遠回りさせます。

むしろ、知識が不十分な段階からでも過去問に触れ、現時点での到達度を把握することが重要です。

演習を行う際は、必ず答案構成から始めること。

いきなり全文を書かず、まずは論点の洗い出しと書く順序を決め、その後に記述します。

この手順を繰り返すことで、論点抽出と構成力が鍛えられます。

また、間違えた問題や書けなかった論点は、必ず復習ノートやテキストなどにまとめておき再確認します。

同じミスを繰り返さないための「弱点管理」が、合格ラインを安定的に超える鍵です。

3-2:模擬試験活用による実践力向上のポイント

模擬試験は、単なる腕試しではなく、「本番環境での戦い方」を習得する場です。

模試を受けることで、時間配分、緊張下での思考力、答案の書き切り能力など、机上の学習では得られない試験本番さながらの実戦感覚を養うことができます。

受験後は、点数や順位だけを見るのではなく、答案の質を徹底的に分析します。

例えば、「論点を落としていないか」「条文・判例の引用は正確か」「結論が明確か」「事案の事実を活かせているか」など、採点基準に沿って自己評価します。

さらに、模試で発見した弱点は、直後に補強することが重要です。

本試験までの期間が短い場合でも、同じパターンの問題を数問解くことで、弱点は着実に修正できます。

模試を年2回〜3回活用し、その間に過去問演習を組み合わせれば、知識の定着と実践力の両方をバランスよく高められます。

3-3:科目別優先順位の効率的な設定法

論文式試験では全科目で一定水準の得点が必要ですが、初学者は学習の進め方を誤ると時間切れになります。

そのため、科目別の優先順位付けが不可欠です。

おすすめは、「得意科目を伸ばしつつ、不得意科目を最低限の合格ラインに引き上げる」という戦略です。

優先順位は以下の3ステップで決めると効果的です。

- 各科目の過去問を3〜5年分解き、得点率を記録する

- 得点率の低い科目に重点的に時間を配分する

- 得意科目も定期的に演習し、得点力を落とさないよう維持する

また、優先度をつける際は、「自分の得意不得意」だけでなく、「出題頻度」や「配点比率」も考慮することが重要です。

この戦略により、限られた時間の中でも効率的に総合得点を底上げできます。

第4章:初学者が選ぶべき論文対策教材「ヨビロン」

論文式試験の対策は、市販の基本書や過去問集だけでも不可能ではありません。

しかし、限られた時間で最短合格を狙う社会人や初学者にとって、効率的な教材選びは合否を左右する決定的な要素です。

ここで紹介する「ヨビロン」は、予備試験1桁合格者の経験とノウハウを凝縮した学習プログラムです。

特に論文対策においては、初学者が最短で合格レベルに到達できるように設計されており、「何を・どう書くか」に直結するスキルを効率よく習得できます。

4-1:予備試験1桁合格者が開発した客観的読解法

ヨビロンの最大の強みは、予備試験で1桁順位を獲得した合格者自身が設計に携わっている点です。

単なる詰め込み型の論証学習ではなく、まず「出題者の意図を的確に読み解く」客観的読解法が組み込まれています。

そのうえで、どの論点を聞かれているのかを把握し選び抜くトレーニングを行います。

なぜなら、論文式試験では、問題文の事実関係から出題者の意図を理解し論点を見抜き、それを条文や判例に結びつけて論証を展開する必要だからです。

ヨビロンでは、この一連の思考プロセスを「再現性のある手順」に落とし込み、初学者でも迷わず使える形にしています。

さらに、解説は単なる模範答案の提示ではなく、「なぜその論点を選び、どの順番で書くのか」という判断過程まで明示されているため、自分一人では気づけない思考のクセや穴を修正できます。

大手予備校では決して実現できない一次体験に基づくハイレベルな教材となっています。

4-2:初見問題に対応する解法パターンの体系化

多くの受験生がつまずくのが「過去問にない新しい形式や切り口」の問題です。

ヨビロンでは、過去問演習を通じて抽出した論文の解法パターンを体系化し、初見の事案にも応用できるようにしています。

これにより、未知の問題に直面しても、「とりあえず書き出す」のではなく、出題者の意図を探り、論点の優先順位を整理しながら、答案を組み立てられるようになります。

そして、これを体系化されることで、論文試験対策を盤石にすることができます。

これは短期間で合格レベルに到達するための、大きなアドバンテージです。

4-3:スキマ時間で効率学習できるテキスト活用法

社会人や家庭持ちの受験生にとって、まとまった学習時間を確保するのは至難の業です。

この点、ヨビロンは、スキマ時間でも活用できるよう設計されており、通勤時間や昼休みなどの15〜30分単位でも学習を進められます。

また、スマホ1台でアクセスできるオンライン教材形式のため、紙のテキストを持ち歩く必要もなく、学習のハードルが大幅に下がります。

さらに、短い時間でも学習効果を高めるために、1テーマあたりの解説が簡潔かつ要点に絞られている点も特徴です。

詳しくは、ヨビロンの動画をぜひご覧ください。

「ヨビロン」は単なる教材ではなく、予備試験合格に直結する学習環境そのものといえます。

初学者でも再現可能な解法手順、初見対応力、スキマ時間活用という3本柱が揃っているため、限られた時間の中で最短合格を狙うには非常に適した選択肢と言えるでしょう。

まとめ:予備試験論文対策|初学者が最短で合格を目指す方法

予備試験の論文式試験は、法的知識の量だけでなく、それを使いこなすための応用力、論理的な文章構成力、時間管理能力のすべてが問われる、まさに予備試験最大の関門ともいえる極めて総合的な試験です。

短答式試験とは性質が異なり、単に知識を覚えているだけでは得点には直結しません。

今回の記事では、初学者が必ず押さえておくべき試験の基本事項、答案作成に必要な核心技術、効率的な学習法、そして選ぶべき教材までを網羅的に解説しました。

特に、短期間で成果を出すためには「闇雲に勉強しない」ことが重要であり、常に出題者の意図を意識し、合格答案の型を自分の中に落とし込むことが求められます。

また、社会人や家庭の事情で時間が限られている方にとっては、自己流で進めるよりも、経験者が作り上げた再現性の高いカリキュラムを利用する方が、確実に効率は高まります。

その意味で、ヨビロン」のように予備試験上位合格者の思考プロセスや解法パターンが明確に組み込まれた教材は、大きな助けとなるでしょう。

今まさに、「論文が苦手でどう克服すればいいのかわからない」「短答の後に失速してしまうのではないか」と不安を抱えている方も多いかもしれません。

しかし、正しい戦略と継続的な努力、そして、ヨビロンのような実際の予備試験上位合格者が培ったノウハウを活用することでで、その不安は確信に変わります。

最短合格のための第一歩は、「正しい方法を知り、今すぐ動き出すこと」です。

本記事を参考に、あなたの学習計画を見直し、合格へのルートを明確に描いてください。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。