社会人の予備試験合格率を徹底解説!合格率1.6%でも受けるべき?

目次

この記事を読んで理解できること

- 予備試験とは?

- 社会人の予備試験合格率

- 社会人の合格率が低い理由とその対策

- 社会人が予備試験に挑戦するのは無謀?

- 社会人に予備試験ルートをおすすめする理由

あなたは、

- 社会人の予備試験合格率が知りたい

- 社会人が予備試験に合格するにはどうすればいいのか知りたい

- 社会人は予備試験ルートと法科大学院ルートのどちらを選ぶべきかを知りたい

とお考えではありませんか?

社会人の方が予備試験の受験を考えたとき、まず気になるのは「本当に社会人でも合格できるのか」という点ではないでしょうか。

結論からいうと、全体の予備試験合格率が約4%であるのに対し、社会人の予備試験合格率は約1.6%と、さらに低くなっています。

それでも、社会人が予備試験に挑戦することは、十分に価値があります。

近年では社会人合格者が増加傾向にあり、正しい勉強法を身につければ、社会人でも合格を目指すことは十分に可能なのです。

この記事を読めば、社会人の予備試験合格率、合格率が低い理由とその対策、予備試験の挑戦が無謀ではない理由が分かり、予備試験の挑戦に前向きになれるでしょう。

具体的には、

1章で予備試験の概要

2章で社会人の予備試験合格率

3章で社会人の予備試験合格率が低い理由とその対策

4章で社会人が予備試験に挑戦するのは無謀かどうか

5章で社会人に予備試験ルートをおすすめする理由

について、詳しく解説します。

社会人受験生が直面する課題とその対策を明らかにして、予備試験合格までの道筋を考えていきましょう。

1章:予備試験とは?

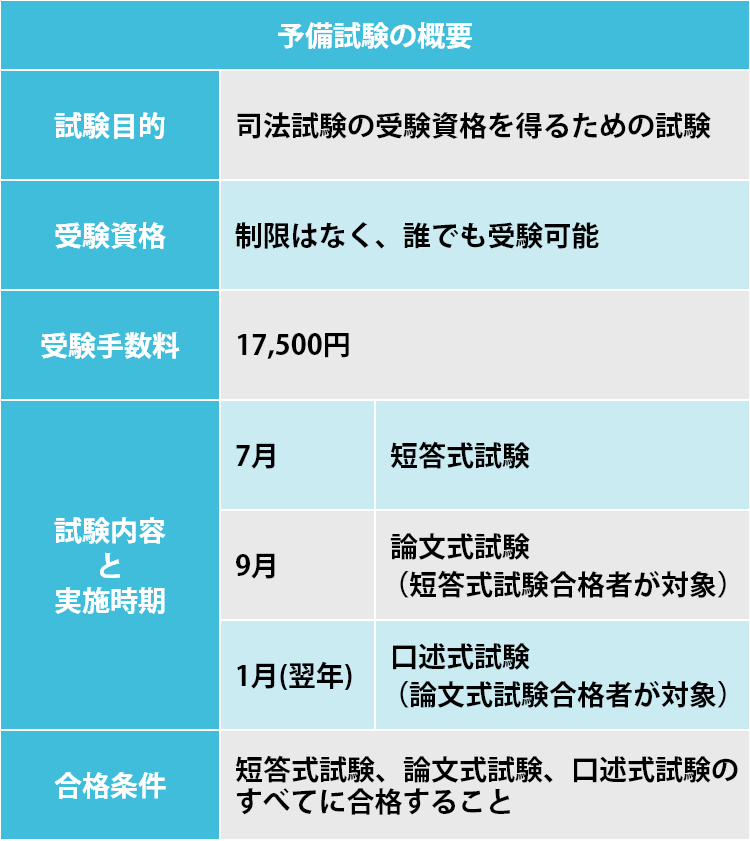

まずは予備試験の概要を紹介します。主なポイントは、以下のとおりです。

司法試験の受験資格を得るには、予備試験に合格するか、法科大学院を修了または所定の単位を習得する必要があります。

法科大学院は2~3年間通学が必要なため、社会人で法曹を目指す方は、仕事を続けながら挑戦しやすい予備試験ルートを選ぶ方も多いでしょう。

ただし、予備試験の合格率は4%前後と非常に難易度が高い試験のため、仕事と勉強との両立は決して簡単ではありません。

予備試験についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

予備試験とは?その特徴や試験科目から合格率、対策の重要性を徹底解説

2章:社会人の予備試験合格率

ここでは、社会人と学生の予備試験合格率を「短答式試験」「論文式試験」「口述試験」の3つの試験別にみていきます。

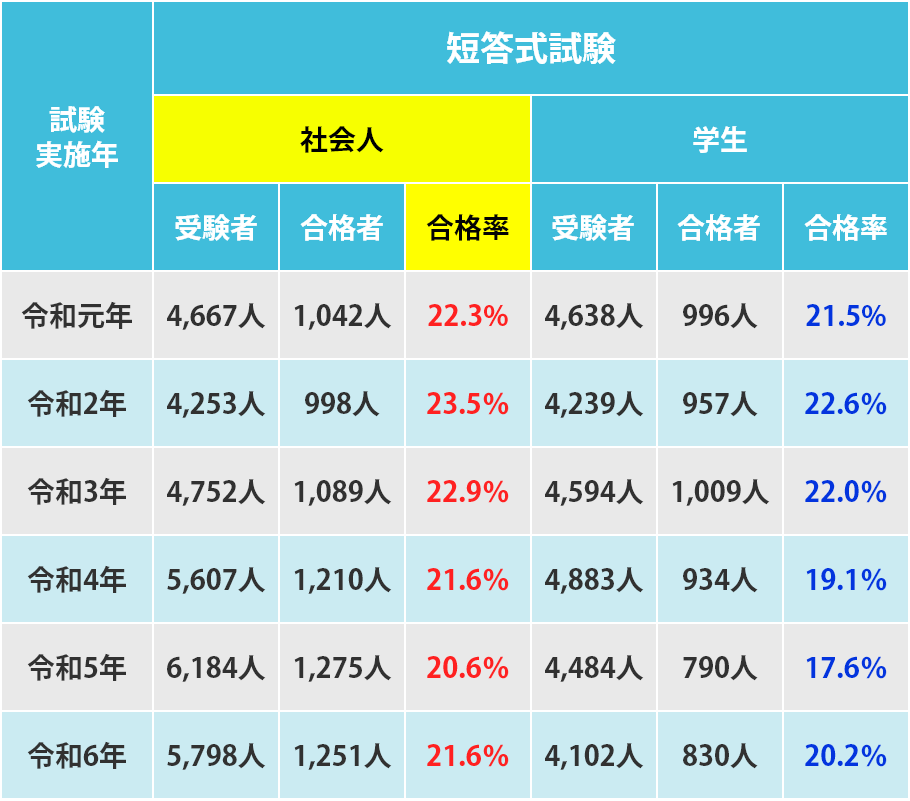

2-1:短答式試験の過去6回の平均合格率は約22%

以下は、令和元年~令和6年に実施された予備試験短答式試験の合格率を、社会人と学生に分けて示したものです。

ここで、「学生」は、法務省が公表している職種別の試験結果より、「大学生」「法科大学院生」「法科大学院以外大学院生」を合算したデータになります。

参照:法務省「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)結果 参考情報」

一方、「社会人」は、上記の「学生」に該当するものと「無職」を除く、以下のすべての職種を合算したデータです。

- 公務員

- 教職員

- 会社員

- 法律事務所事務員

- 塾教師

- 自営業

- その他(独立行政法人職員等を含む)

上の表のとおり、短答式試験の合格率は、例年、社会人の方が少し上回っています。

受験者数も社会人の方が多いため、短答式の合格者数も社会人の方が多くなります。

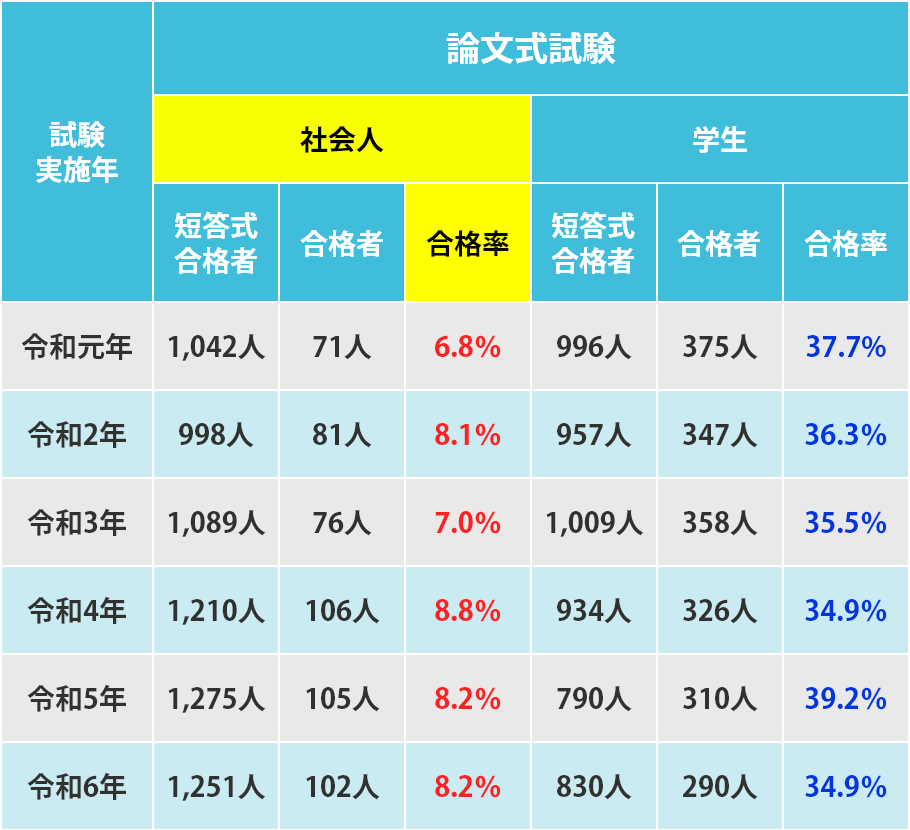

2-2:論文式試験の過去6回の平均合格率は約8%

以下は、令和元年~令和6年に実施された予備試験論文式試験の合格率を、社会人と学生に分けて示したものです。

論文式試験の合格率は、短答式試験の合格者が全員論文式試験を受験したものと仮定して算出しています。

短答式試験では社会人の方が合格率が高かった一方、論文式試験では、社会人の合格率が学生に比べて圧倒的に低く、約4倍の差があることが分かります。

社会人は学生と比較すると短答式試験には強いものの、論文式試験では十分な得点ができていない人が多いのが現状です。

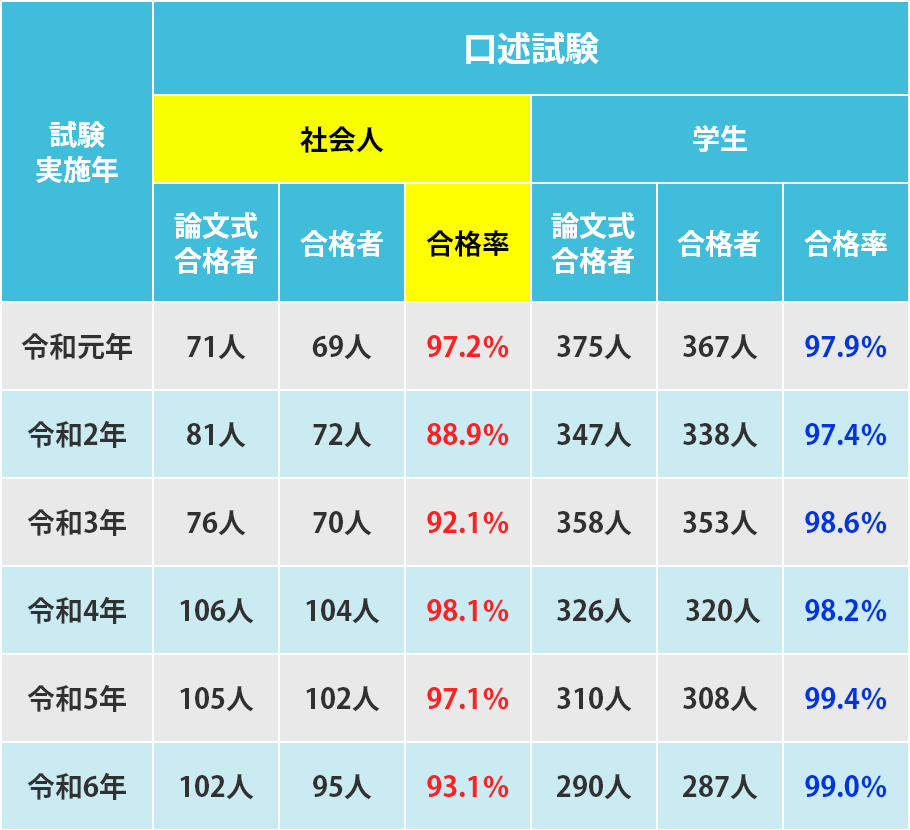

2-3:口述試験の過去6回の平均合格率は約94%

以下は、令和元年~令和6年に実施された予備試験口述試験の合格率を、社会人と学生に分けて示したものです。

口述試験の合格率は、論文式試験の合格者が全員口述試験を受験したものと仮定して算出しています。

上の表のとおり、社会人も学生も、安定して90%以上の高い合格率を維持しています。

論文式試験を突破すれば、最後の口述試験に合格することは、それほど難しくないといえるでしょう。

その点では、社会人も学生も大きな差はありません。

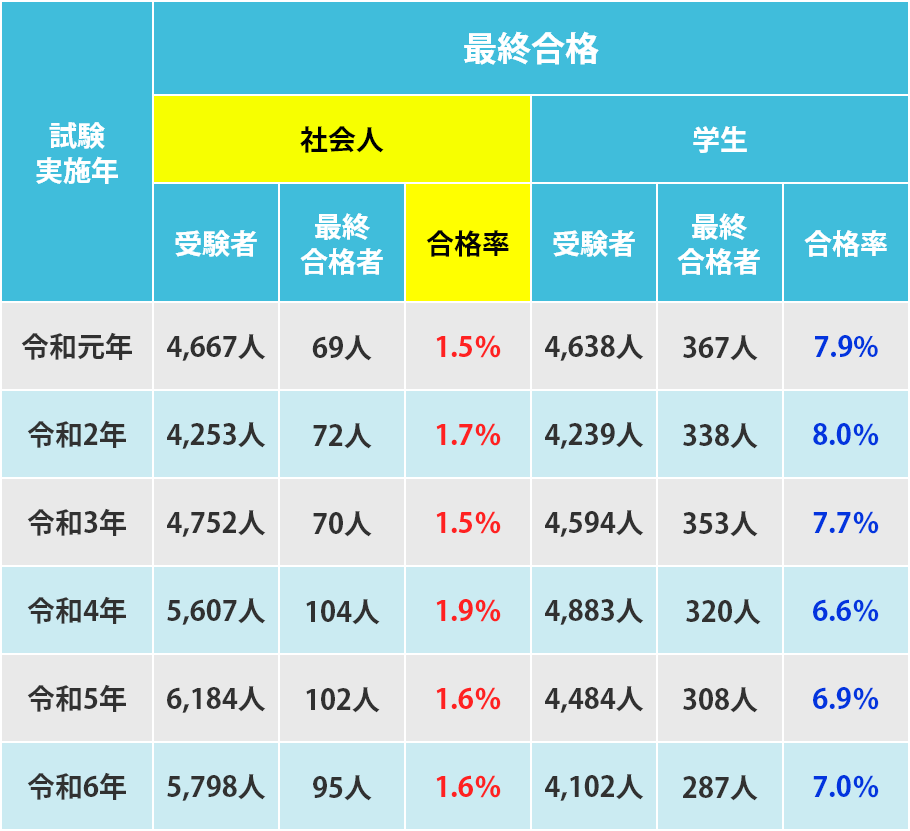

2-4:過去6回の平均最終合格率は約1.6%

最後に、受験者全体に対する最終合格者の割合を見ていきます。

以下は、令和元年~令和6年に実施された予備試験の最終合格率を、社会人と学生に分けて示したものです。

上の表のとおり、学生の最終合格率も約7%と低い水準にとどまっていますが、社会人はさらにそれを下回り、約1.6%と大変厳しい結果となっています。

ここまで見てきたとおり、社会人は、論文式試験の合格率の低さが最終合格率に大きく影響しているのです。

よって、社会人が予備試験を突破するためには、特に論文式試験への対策が重要といえるでしょう。

3章:社会人の合格率が低い理由とその対策

社会人の予備試験合格率は学生に比べて大きく下回っていますが、その理由として挙げられるのは、主に以下の3つです。

- 勉強時間の確保が難しい

- モチベーションの維持が難しい

- 論文式試験に合格する力が足りない

それぞれの理由とその対策について説明します。

3-1:勉強時間の確保が難しい

社会人の予備試験合格率が低い最大の理由は、勉強時間の確保が難しいことです。

予備試験合格には、一般的に3,000~5,000時間の学習時間が必要と言われていますが、社会人にとってこの時間を確保することが大きな壁となります。

仕事と勉強の両立が極めて難しく、平日の帰宅後は疲労により集中力が下がり、残業や仕事上の付き合いで勉強時間が削られがちだからです。

また、家事や育児など家庭での責任を担う人にとっては、さらに時間の管理が難しくなります。

この問題への対策は、学習効率を上げることが重要となります。

まず、合格までに必要な学習時間を逆算し、学習スケジュールを立てましょう。

週何時間確保できるかを現実的に計算し、1年・半年・月・週単位で具体的な学習計画を立てることで、「今日何をすべきか」を明確にします。

また、通勤時間に短答問題を解く、昼休みに判例を読むなど、スキマ時間を最大限に活用する工夫も必要です。

さらに、限られた時間の中で効率よく成果を上げられる学習方法を選ぶことが不可欠です。

具体的な学習方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

30代でも遅くない予備試験|社会人経験を活かす4つの合格戦略と時間管理法

3-2:モチベーションの維持が難しい

社会人の予備試験合格率が低い原因として、長期間にわたるモチベーションの維持が難しいことも挙げられます。

社会人は基本的に自己管理のもとで学習を進める必要があり、日々の業務との両立による精神的疲労が勉強への意欲を低下させるからです。

さらに、学生と比べて試験勉強の期間が長くなりやすく、突発的な業務や転勤、家庭の事情などによって学習計画が頓挫するリスクも常に存在します。

この課題の対策として理想的なのは、モチベーションに頼らず勉強を習慣化することです。

毎日短時間でも勉強する時間と場所を決めて継続することで、勉強を日常生活の一部として定着させましょう。

また、毎日の勉強の進捗や達成度を記録することも効果的です。

勉強の積み重ねを可視化することで、「ここまで頑張った」という自信につながります。

さらに、予備試験に挑戦することを、家族や友人に宣言しておくのもおすすめです。

「言ったからにはやらなければ」という適度なプレッシャーが生まれ、途中で投げ出しにくい状況を作ることができます。

3-3:論文式試験に合格する力が足りない

繰り返しになりますが、社会人受験生が予備試験で最も苦戦するのは、論文式試験です

社会人の論文式試験の合格率は約8%にとどまり、学生の約33%と比べて大きな差があります。

社会人は短答式試験の対策は十分でも、論文式試験の対策が合格レベルに達していないケースが多いのです。

その主な理由として、社会人は論文を書く機会や第三者から添削を受ける機会が学生に比べて圧倒的に少ないことが挙げられます。

また、スキマ時間を活用した断片的な学習が中心となるため、知識の暗記に偏りがちです。

その結果、論文式試験で必要な長時間の集中力や、じっくり考える力を養う機会がなかなかとれません。

さらに、限られた時間で効率を重視するあまり、論証パターンの暗記に頼り、事実に法を適用する思考訓練が不十分になる傾向があります。

この課題への効果的な対策は、早い段階から過去問を使って答案作成の練習を始めることです。

多くの社会人受験生は、知識が不十分なうちは答案を書くことに抵抗を感じますが、実際には答案を書く訓練こそが論文式試験合格への近道です。

予備試験の過去問の勉強法については、以下の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

【予備試験の過去問】演習する4つのメリットと、勉強法や過去問一覧

4章:社会人が予備試験に挑戦するのは無謀?

社会人の予備試験合格率が約1.6%と聞くと、社会人が予備試験に挑戦するのは無謀ではないかと思われるかもしれません。

しかし、以下の3つの理由から、社会人でも予備試験に合格できる可能性は十分にあるといえます。

- 社会人の合格者数は増加傾向にある

- 学生にはない強みがある

- 正しい勉強法を知れば合格は目指せる

それぞれ説明します。

4-1:社会人の合格者数は増加傾向にある

過去6年間の予備試験の結果によると、社会人の予備試験合格率は1.6%前後を維持していますが、合格者数は増加傾向にあります。

たとえば、令和元年の社会人合格者数は69人でしたが、令和4年には104人まで増え、直近の令和6年の試験でも95人が合格しているのです。

この背景の1つとして、令和5年から、ある一定の要件のもと、法科大学院在学中に司法試験が受験可能となったことが挙げられます。

この制度の導入により、法科大学院生の予備試験受験者数が大幅に減りました。

近年の予備試験の合格者数は、おおむね450名前後で推移しているため、法科大学院生の数が減ったことで、相対的に社会人の合格者が増えた可能性があります。

それでも合格率が上がらないのは、社会人の受験者数が増えているためであり、合格率の低さだけを見て、悲観的になる必要はありません。

4-2:学生にはない強みがある

社会人は勉強時間が限られている点が弱みですが、その一方で、学生にはない以下のような独自の強みを持っています。

■法的な紛争を具体的にイメージしやすい

社会人は日々の業務や生活の中で、実際に法律に関連する問題に直面する機会が多く、試験問題の背景や事実関係を現実的に捉えやすい傾向があります。

例えば、企業法務や行政職などの経験があれば、試験問題の事例を自分の経験と重ねて理解しやすく、論文試験でも説得力のある答案を作成しやすいです

■効率的な学習を実現できる

限られた時間の中で成果を出す必要性から、計画的かつ効率的な学習方法を身につけやすいでしょう。

スキマ時間の活用や優先順位付け、目標設定など、ビジネスで培ったスキルを予備試験の学習にも応用できます。

■経済的な基盤がある

学生の場合、司法試験合格後の就職や将来への不安を抱えることが多いです。

一方で、社会人はすでに安定した職業を持っているため、生活面での心配が少なく、学習に集中しやすいのが強みです。

また、必要に応じて教材や講座などに投資しやすく、学生よりも自由に自分の学習環境を整えることができます。

以上のような強みを最大限に活用すれば、勉強時間のハンデも十分に克服することができるでしょう。

4-3: 正しい勉強法を知れば合格は目指せる

社会人の予備試験合格率が約1.6%と極めて低いのは、多くの社会人が正しい勉強法を知らないまま受験していることも原因の1つといえます。

特に論文式試験を突破できる法的思考力が身についていないケースが多く、これは論文式試験合格率の低さからも明らかです。

法学部生や法科大学院生は各法分野で実績のある教授や実務家教員から質の高い教育を受けられるため、法的思考力も自然と身につく学習環境があります。

一方、社会人にはそのような学習環境がないため、多くの社会人は予備校などを頼ることになるでしょう。

しかし、予備校の講師の中には予備試験に合格していなかったり、総合順位が低かったりする者もいて、必ずしも予備試験合格レベルの勉強法を知っているとは限りません。

正しい勉強法の習得には、予備試験勉強の本質を理解した予備試験上位合格者から学ぶことが重要なのです。

5章:社会人に予備試験ルートをおすすめする理由

ここまでの話から、予備試験ルートよりも法科大学院ルートで司法試験を目指した方が確実なのでは?と思った方もいるかもしれません。

しかし、特に社会人の方には、予備試験ルートをおすすめします。

なぜなら、予備試験ルートの方が低いリスクで司法試験合格を目指せるからです。

法科大学院ルートを選ぶ場合、多くの方は仕事を退職せざるを得ず、2~3年間の学費と生活費を確保する必要があります。

一方、予備試験ルートなら仕事を続けながら勉強でき、経済的なリスクはほぼありません。

また、予備試験合格者の司法試験合格率は90%以上と非常に高く、法科大学院修了者の30~40%と比較して圧倒的な優位性があります。

夜間ロースクールという選択肢もありますが、現在学生を募集しているのは、東京にある筑波大学法科大学院と日本大学法科大学院の2校だけです。

また、この2校の入試倍率は6~8倍となっており、ロースクール全体の平均入試倍率3倍と比べて非常に高くなっています。

参照:文部科学省「各法科大学院の令和2年度~令和6年度入学者選抜実施状況等」

このように、夜間ロースクールは社会人受験生すべてが選択できる方法ではない点に注意が必要です。

以上のことから、社会人が法曹を目指すなら、正しい勉強法を身につけて、予備試験に挑戦することをおすすめします。

なお、予備試験ルートと法科大学院ルートの違いについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

法科大学院と予備試験を徹底比較!司法試験合格におすすめのルートは?

まとめ|予備試験の社会人合格率は低いが合格するかは勉強法次第!

予備試験における社会人の最終合格率は約1.6%であり、学生の合格率約7%と比べて低い水準にとどまっています。

試験別に見ると、短答式試験の合格率は学生よりやや上回るのに対し、論文式試験の合格率は約8%と、学生の約35%と比べて著しく低いのが特徴です。

このように、社会人にとって予備試験は非常に難易度が高い試験ですが、司法試験合格を目指すうえでリスクが低いルートでもあるため、ぜひ挑戦をおすすめします。

また、社会人の予備試験受験が決して無謀な挑戦ではない理由として、次の3点が挙げられます。

- 社会人の合格者数は増加傾向にあること

- 社会人は学生にはない強みがあること

- 正しい勉強法を知れば合格を目指せること

予備試験は確かに狭き門ですが、社会人でも正しい勉強法を知れば、合格する可能性は格段に上がります。

なぜなら、予備試験特有の対策法を知らないまま受験している受験生は少なくないからです。

「ヨビロン」では、予備試験特有の出題傾向と対策法を熟知した、予備試験1桁合格者が提唱する「客観的読解法」や「解法パターン」を学べます。

試験本番で初見の問題が出ても対応できるこれらの方法は、他では絶対に学べません。

今なら、以下のLINE登録により、「解法パターン」とその活用方法などを解説した動画が無料でご覧いただけます。

ぜひ、最難関試験合格への第一歩として、お役立てください。

LINE特典動画では、私が提唱する「解法パターン」とその活用方法の一端をお見せします。

動画①では、「判例の射程とは何か」を予備試験の過去問を題材にしながら分かりやすく解説します。この解説を聞いた受講生からは「判例の射程の考え方・書き方がようやくわかった!」との言葉をいただいております。

動画②では、試験開始前に見ることで事案分析の精度が格段にあがるルーズリーフ一枚に収まる目的手段審査パターンまとめです。

動画③では、どの予備校講師も解説をぼやかしている生存権の解法を明確にお渡しします。

そして、動画④では③の生存権の解法パターンを使って、難問と言われた司法試験の憲法の過去問の解説をします。

是非、解説動画を受け取って、世界を変えてください。